Cercare di definire un numero il più vicino possibile all’effettivo non è uno sforzo privo di significato morale e storico, ma è certamente destinato a ottenere risultati solo orientativi. Perché vi sono labili tracce di stranieri nelle carte redatte dalle autorità italiane preposte nel dopoguerra a ricostruire i numeri della Resistenza, e ricompensare in vario modo chi vi aveva partecipato. Se non qualche vago, ma credibile e comunque utile, accenno a piè di lista: circa duecento jugoslavi, circa trenta russi, ecc. Non per mancanza di tempo o di volontà, tanto meno per sottovalutare o addirittura disconoscere un ruolo che, in certi spazi geografici e temporali, è stato anzi determinante. Quando tuttavia iniziano a lavorare le Commissioni regionali, e quella nazionale, per il riconoscimento delle qualifiche di partigiano o patriota, di gran parte di costoro non vi è più traccia sul suolo italiano. La guerra è finita e il loro rimpatrio già avvenuto.

Fa eccezione chi, nella primavera 1945, compie una scelta ulteriore: rimanere in Italia e costruire qui il proprio futuro. I perché possono essere tanti: alcuni, durante la Resistenza, sono stati accolti da una famiglia o da una piccola comunità, malgrado all’inizio sia stato possibile intendersi solo a gesti; altri hanno incontrato l’amore di una ragazza e talvolta da quell’amore è già nata o sta per nascere una creatura, finalmente libera. È comunque una decisione forte, e non solo un’assenza di alternative, anche per coloro che magari una casa o una famiglia vere non le hanno mai avute, o che le hanno viste spazzate via dalla guerra insieme agli altri affetti, al lavoro e al futuro nel proprio Paese.

Ci sono poi coloro i quali, e sono molto più numerosi, di fronte alla scelta se partire o restare non sono mai arrivati, perché, da stranieri, sono morti per liberare l’Italia. La loro memoria, sempre più lontana e flebile, rimane comunque incisa sulle pietre di lapidi e monumenti o di cimiteri, dove può capitare che la grafia delle generalità sia sbagliata o manchino del tutto il nome o il cognome, perché ignoti o mai realmente compresi. C’è un luogo che ne raccoglie però più di altri, circa 450, ed è il «Sacrario commemorativo degli Jugoslavi caduti, morti e dispersi 1941-1945», realizzato nel 1973 all’interno del cimitero di Sansepolcro, in provincia di Arezzo. «Caduti» e «morti», perché vi riposa chi ha perso la vita combattendo da partigiano in Italia, ma anche quanti sono morti durante la prigionia nelle decine di campi a loro riservati (lì a due passi c’è Renicci, uno dei più grandi), lungo l’Appennino principalmente ma anche nell’Italia settentrionale e non solo in prossimità del confine nord-orientale.

C’è un luogo che ne raccoglie però più di altri, circa 450, ed è il «Sacrario commemorativo degli Jugoslavi caduti, morti e dispersi 1941-1945», realizzato nel 1973 all’interno del cimitero di Sansepolcro, in provincia di Arezzo. «Caduti» e «morti», perché vi riposa chi ha perso la vita combattendo da partigiano in Italia, ma anche quanti sono morti durante la prigionia nelle decine di campi a loro riservati (lì a due passi c’è Renicci, uno dei più grandi), lungo l’Appennino principalmente ma anche nell’Italia settentrionale e non solo in prossimità del confine nord-orientale.

La rete di campi di concentramento edificata dal fascismo nell’imminenza dell’ingresso nel conflitto, disseminata in quasi tutto il Paese, è concepita inizialmente per la sola detenzione dei prigionieri di guerra. Alla precoce presa d’atto della sua inadeguatezza, fanno seguito le dinamiche della guerra e delle occupazioni da parte del Regio Esercito, facendo sì che si proceda, nel corso del 1942, a un significativo incremento dei campi. Le ragioni sono essenzialmente due. La fine del 1941 e il primo semestre del 1942 vedono una sequenza di successi (poi rivelatisi gli ultimi) delle truppe dell’Asse in Africa settentrionale, con la cattura di circa 40.000 militari britannici.

Le strutture detentive impiantate in Tripolitania e Cirenaica sono largamente inadatte e, d’altro canto, l’alleato germanico non vuole prendersi in carico anche questa categoria di prigionieri. È in questi frangenti che viene istituito un campo per prigionieri di guerra anche a Fossoli, nel Modenese: alla fine del 1943 verrà ampliato e cambierà denominazione e destinazione, passando poi sotto l’autorità nazista e diventando il famigerato Polizei-und Durchgangslager per ebrei e prigionieri politici da deportare nel Reich.

La seconda ragione è legata alla guerra di occupazione messa in atto dalle forze italiane, soprattutto in Jugoslavia dall’aprile 1941. Condotta sin dall’inizio in modo particolarmente rigido, diventa rapidamente brutale in parallelo al crescere dell’opposizione e all’esplodere di una resistenza armata di cui gli italiani non riescono a comprendere e contrastare le dinamiche. Nel corso del 1942, mentre la forza e la pericolosità della Resistenza jugoslava – in via di unificazione sotto l’egida comunista del maresciallo Josip Broz “Tito” – non fanno che aumentare e gli ordini dei comandi militari italiani divengono chiaramente criminali anche contro la popolazione civile, la serie di campi allestiti lungo la costa albanese, montenegrina e dalmata – fra questi quello tremendo sull’isola di Arbe/Rab, in gran parte attendato come molti altri – non regge più il peso. Diventa perciò urgente trasferire in Italia contingenti sempre più numerosi di prigionieri, non escluse le donne, e nel fare ciò si approntano nuovi campi o si adibiscono agli «internati civili» alcuni di quelli precedentemente creati per i prigionieri di guerra. Non sono in realtà i primi stranieri ad essere portati in Italia come prigionieri: a partire dall’estate 1939, dopo l’occupazione dell’Albania era già stato catturato e deportato un numero imprecisato di oppositori politici.

Se la precondizione della presenza di stranieri nella Resistenza italiana è, in larga parte, la precedente esperienza di prigionia, è decisivo il momento in cui questa viene meno, nelle ore o nei giorni immediatamente successivi alla diffusione della notizia dell’armistizio. Con la disgregazione delle autorità civili e militari, comprese quelle impegnate nella gestione dei campi per prigionieri di guerra e per internati civili, per i reclusi si apre un ventaglio di possibilità che vanno dal totale abbandono dei campi da parte dei corpi di guardia alla ribellione dei prigionieri stessi nella prospettiva di una fuga in massa, passando per uscite – pur sempre in massa ma raramente nella totalità – più o meno pacifiche perché sostanzialmente concordate con i comandi e con le guardie.

Dove una decisione non viene presa subito e sono le stesse autorità a rimanere di presidio nella vana attesa di ordini superiori, a far rompere gli indugi è la prospettiva dell’imminente arrivo dalle truppe tedesche, che prendono il totale controllo del territorio dopo essersi insediate nei principali centri urbani. Perciò solo una parte dei campi di prigionia viene immediatamente bloccata dagli occupanti, che contemporaneamente iniziano una serrata caccia ai fuggiaschi. È questa una delle circostanze che determinano il divampare delle prime forme di violenza contro gli ex prigionieri e i civili che li nascondono e proteggono, benché questi ultimi da subito siano incentivati alla delazione con la promessa – allettante visto il costante peggioramento delle condizioni generali di vita che colpisce ormai tutta l’Italia occupata – di somme di denaro e generi alimentari.

Le ragioni dell’attenzione immediatamente prestata dalle truppe occupanti nei confronti di questa marea disordinata in fuga sono relativamente facili da intuire. Sono ex prigionieri di guerra, quindi soldati e ufficiali addestrati all’uso delle armi e con una più o meno lunga esperienza in combattimento; per di più, quelli britannici e statunitensi appartengono a eserciti che stanno combattendo sul suolo italiano, dunque a questi possono ricongiungersi attraversando le linee (e la stessa possibilità esiste anche per quelli delle altre nazionalità appartenenti alla compagine alleata).

Fra gli altri ex detenuti la componente maggioritaria è costituita dagli jugoslavi, i quali, che prima della cattura siano stati o meno militari in servizio nell’esercito sconfitto nell’aprile 1941, hanno generalmente alle spalle mesi, se non un anno o addirittura due di guerriglia. Quella guerriglia sta ora prendendo forma anche in Italia, un movimento di Resistenza sta nascendo e già nell’autunno 1943 non manca di dimostrare la sua pericolosità, pur dovendosi ancora consolidare una chiara e ordinata direzione politico-militare.

Per gli stranieri decidere di prendere parte attiva alla Resistenza non è inevitabile, infatti solo una parte lo fa e per di più in maniera non sempre continuativa. Se per gli italiani esiste la possibilità di non schierarsi, né con i nazisti e i fascisti, né con i “ribelli”, la neutralità non è possibile per gli ex prigionieri di guerra o internati civili che, nemici a prescindere, corrono il rischio di essere nuovamente catturati e condotti in prigionia o, peggio, di finire nel Reich. Possono comunque restare soltanto nascosti, contando sulla protezione della gente di campagna e di montagna (che con loro e per loro rischia la vita) in cambio di una mano nei lavori quotidiani, o perseguire l’altrettanto legittimo desiderio di attraversare le linee e approdare nell’Italia liberata, per riunirsi al proprio esercito come il regolamento impone a un militare svincolatosi dalla prigionia, o – per gli jugoslavi e i greci – rientrare in patria per continuare lì a combattere contro il nazifascismo.

Sono perciò evidenti il significato e il valore della scelta di coloro i quali diventano partigiani in Italia: combattono per liberare un Paese che è stato nemico in guerra e che, in più, ha la colpa indelebile di avere generato il fascismo; rischiano la morte per chi ha invaso e occupato il loro territorio, ha ridotto alla fame, ha bruciato, distrutto, ucciso. Se e quanto questa scelta sia connotata anche da risvolti chiaramente politici e conseguenti visioni per il futuro, in fondo, non è così determinante, perché il fine ultimo è comune ed è uno soltanto, poi si vedrà, ciascuno a casa propria.

L’assenza, finora, di opere storiografiche di sintesi sulla presenza di stranieri nella Resistenza italiana, in parte comprensibile data la dispersione delle fonti archivistiche, non significa che manchino tracce del loro passaggio e del loro contributo. È una memorialistica, italiana e non, certo datata e non sempre di facile reperimento, altrettanto ricca di notizie, dettagli, grandi e piccole storie di vita quotidiana e di vita partigiana, di rapporti umani non sempre facili da stringere, di una comprensione e una vicinanza fra partigiani italiani e stranieri che talvolta ha impiegato molto tempo a consolidarsi e, in qualche occasione, ha avuto anche esiti tragici con regolamenti di conti fratricidi.

È una letteratura che inoltre ci permette, se non di dare sempre volti e nomi certi, e una dimensione complessiva, almeno di leggere il mosaico delle nazionalità di coloro i quali, da stranieri, hanno lottato per la libertà del nostro Paese. Fra questi anche cittadini stranieri di religione ebraica, che le persecuzioni razziali avevano convinto a cercare rifugio in Italia nella seconda metà degli anni Trenta e, seppure alla spicciolata, a guerra già in corso.

Si è già detto degli jugoslavi, che in massima parte sono sloveni, croati e montenegrini; sono di gran lunga i più esperti di guerriglia, al punto tale da arrivare in qualche caso, come in quello della brigata “Gramsci” operante sull’Appennino fra Lazio, Umbria e Marche, ad avere per un periodo il comando dell’intera formazione, non soltanto di un singolo battaglione di connazionali.

Di reparti che aggregano combattenti stranieri della medesima nazionalità ce ne sono sin dall’inizio dappertutto, ricordiamo fra gli altri un “battaglione russo” sul territorio della Repubblica di Montefiorino, inizialmente autonomo poi aggregato a una brigata Garibaldi della zona. Lo comanda Vladimir J. Pereladov e il commissario politico è Anatolij M. Tarasov, che nell’autunno precedente era stato uno dei componenti della banda dei Fratelli Cervi.

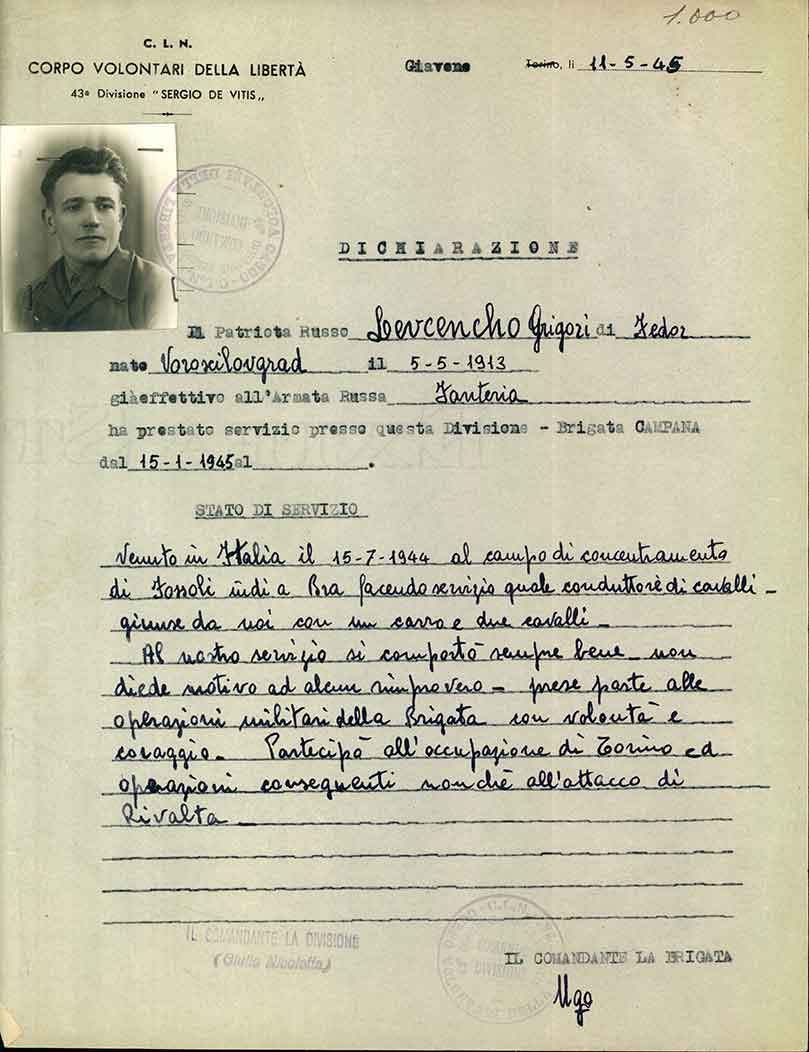

La presenza di sovietici nella Resistenza italiana è consistente, le cifre parlano di oltre 4000 combattenti.

Non si tratta di prigionieri di guerra degli italiani. Sono uomini catturati in patria dalla Wehrmacht, portati poi al seguito dei reparti che occupano l’Italia a partire dal settembre 1943, dai quali disertano per unirsi ai partigiani.

Quelli che talvolta vengono ricordati, genericamente, come “inglesi” o “alleati” in realtà rappresentano, oltre agli statunitensi e ai britannici, molte fra le nazionalità del Commonwealth: irlandesi, canadesi, originari di varie colonie o ex colonie africane, sudafricani, australiani e neozelandesi. Lo stesso dicasi per i francesi che, sebbene in numero inferiore rispetto ai britannici, annoverano presenze di nordafricani o nativi dei territori d’oltremare.

In numero ancor più ridotto ci sono i greci, ex prigionieri di guerra o internati per motivi politici.

Vi sono poi polacchi e cecoslovacchi, provenienti da territori occupati dai nazisti a partire dal 1939. Le circostanze che li hanno condotti in Italia sono varie: il precedente inglobamento, più o meno volontario, in reparti della Wehrmacht poi trasferiti in Italia, oppure la prigionia nelle mani dei tedeschi e il trasporto in Italia per essere impiegati come forza lavoro.

L’abbandono del reparto per unirsi ai partigiani italiani li accomuna a un’ultima particolare categoria, i veri e propri «partigiani della Wehrmacht» ossia coloro che, da cittadini del Reich (tedeschi e austriaci, o cechi dei Sudeti), hanno disertato dalle loro forze armate e si sono uniti a quelli contro cui avevano combattuto fino al giorno prima. Recenti studi parlano di cifre fra il migliaio e i due-tremila uomini che si sono avvicinati o propriamente uniti ai partigiani. Una scelta quanto mai complessa da mettere in pratica anche considerando la comprensibile cautela che una formazione partigiana poteva avere nei confronti di un ex nemico, analogamente a quanto avveniva con i disertori dei reparti fascisti, visto il pericolo costante della presenza di spie e delatori.

Se «particolare» può essere definita l’esperienza appena illustrata, si fatica a trovare aggettivi per una vicenda da pochi anni ricostruita e legata a un gruppo di etiopi, somali ed eritrei, fra i quali alcuni ascari della Polizia dell’Africa italiana (Pai), portati in Italia nel maggio 1940 e fatti sbarcare a Napoli per essere esibiti alla Mostra delle Terre d’Oltremare. La guerra scoppia di lì a un mese e i padiglioni della mostra vengono immediatamente chiusi. Il gruppo subisce una serie di vicissitudini fino ad essere portato nel Maceratese e rinchiuso, in una sorta di libertà vigilata, in una villa che aveva già ospitato un luogo di internamento femminile. Dopo l’armistizio molti di questi «neri della Pai» scelgono la via partigiana, entrando nel battaglione “Mario” che opera nell’area del monte San Vicino; uno di loro morirà in combattimento a fine novembre 1943 e sarà soltanto il primo.

Fonti

BIBLIOGRAFIA MINIMA:

• https://www.alleatiinitalia.it/ (Fondazione San Martino Trust e Istituto nazionale Ferruccio Parri)

• https://campifascisti.it/

• I. Insolvibile, La prigionia alleata in Italia 1940-1943, Viella, Roma 2023.

• M. Carrattieri e I. Meloni (a cura di), Partigiani della Wehrmacht. Disertori tedeschi nella Resistenza italiana, Le piccole pagine, Calendasco (PC) 2021.

• C. Greppi, Il buon tedesco, Laterza, Roma-Bari 2021.

• M. Minardi (a cura di), Prigionieri in Italia. Militari alleati e campi di prigionia (1940-1945), MUP, Parma 2021.

• M. Petracci, Partigiani d’oltremare. Dal Corno d’Africa alla Resistenza italiana, Pacini, Pisa 2019.

• C. Lusuardi, Partigiani stranieri, in M. Carrattieri e M. Flores (a cura di), La Resistenza in Italia. Storia, memoria, storiografia, goWare, Firenze 2018, pp. 326-329.

• A. Martocchia, G. Colantuono, S. Angeleri, I partigiani jugoslavi nella Resistenza italiana. Storie e memorie di una vicenda dimenticata, Odradek, Roma 2011.

• R. Absalom, L’alleanza inattesa. Mondo contadino e prigionieri alleati in fuga in Itala (1943-1945), Pendragon, Bologna 2011 (A strange alliance. Aspects of escape and survival in Italy 1943-1945, Olschki, Firenze 1991).

• M. Galleni, Ciao, russi. Partigiani sovietici in Italia, 1943-1945, a cura di C. Isoppi, Marsilio, Venezia 2001.